仏像の種類①如来と菩薩みなさん、突然ですが「仏像」はお好きですか? 貴族が政治の中心だった平安時代は、たおやかでふくよかな仏像が多く作られました。その後、鎌倉時代に移り武士の時代になると、筋骨隆々とした仏像が人気を集めるようになったのは有名な話です。 仏像を注意深く観察すると、宗教観はもちろん当時の世相や雰囲気まで伝わってきます。 地域性や時代ごとに流行があるのもおもしろいですね。 仏像はただの美しい彫刻ではありません。それぞれの仏像が持つ深い意味や象徴を知ることで、私たちは仏教の教えに一歩近づくことができます。この記事では、仏像の中でも特に重要な「如来像」と「菩薩像」に焦点を当て、その違いや特徴について詳しく解説します。 仏教において最も尊い存在「如来像」 (指定名称)木造阿弥陀如来立像 1軀 木造 漆箔 像高96.7 平安時代 12世紀 九州国立博物館(e国宝) 如来とは?如来(にょらい)は、仏教における最高の悟りを開いた存在を指します。 仏教の教えにおいて、如来は悟りを完成させた者であり、完全な知恵と慈悲を持っています。 如来の名称は、「来たるべき者」や「真理に至る者」という意味を持ち、その存在は仏教徒にとって究極の理想とされています。 もともとは、釈迦如来(しゃかにょらい)、つまり釈迦牟尼仏(お釈迦様)の像を指して「如来像」としていましたが、後に阿弥陀如来や薬師如来など、多様な如来像が作られるようになりました。 主な如来像

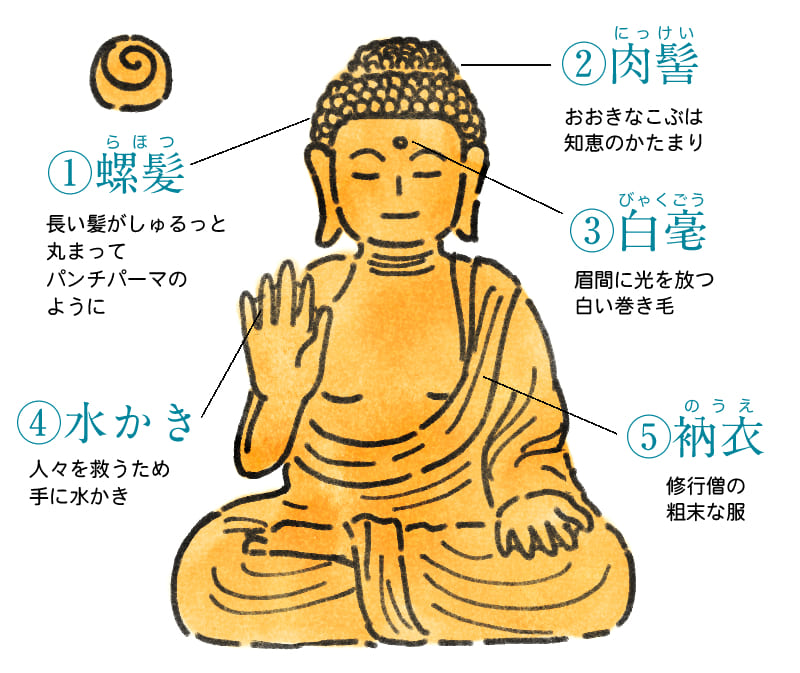

如来像の特徴如来像は、悟りを開いたお釈迦様の姿をモデルにしています。 その姿は非常にシンプルで、アクセサリーや装飾をつけないのが特徴です。 基本的に、不要になったボロ布で作られた糞掃衣(ふんぞうえ)をまとっています。 如来像には次のような特徴があります。

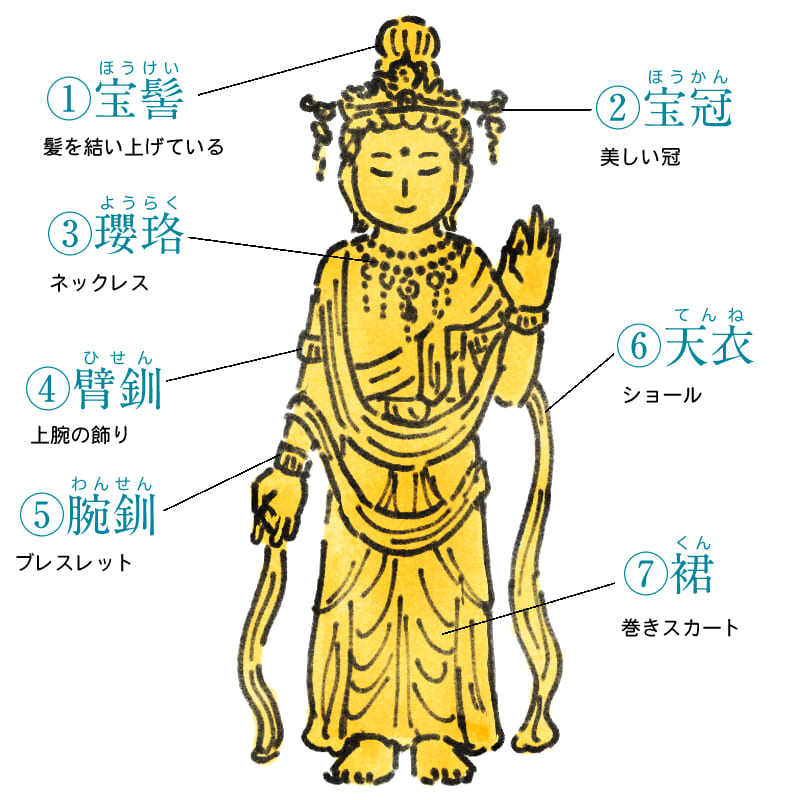

きらびやかなお姿「菩薩像」 (指定名称)木造菩薩立像 1躯 木造、金泥塗り・彩色・切金、玉眼 高104.5台座高34.8 鎌倉時代・13世紀(e国宝) 菩薩とは?菩薩(ぼさつ)とは、如来になるための修行をしている存在です。 菩薩は、あえて悟りを開かずに私たちと共にいてくださり、苦しむ人々を助けるために活動しているとも伝えられています。 菩薩像の特徴菩薩像は、さとりを開く前のインド貴族の王子だったお釈迦様の姿をモデルにしています。そのため、髪を高く結い上げ、冠をかぶり、ようらくや環輪などのアクセサリーを身につけ、きらびやかで華やかな姿をしています。 菩薩像の服装は、多くの場合、腰下に巻きつけた布「裳(も)」と、左肩から斜めがけにして垂らした「天布(てんぷ)」が特徴です。  菩薩は、さまざまな衆生(生きとし生けるもの)を救済するために活動しています。また、必要に応じてさまざまな姿に変化することができるとされています。これは、菩薩の慈悲心が無限であり、どのような状況でも衆生を救済するために変化できることを示しています。 そのため、実にさまざまな姿の菩薩像が作られてきました。 みなさんも目にすることが多い菩薩像を5つご紹介しましょう。 主な菩薩像

私が好きな仏さま仏像に興味を持って、鑑賞していくと「この仏さまは好きだな」という、推しの仏像が出てくるものです。雰囲気やたたずまいのどんなところに魅力を感じているのかを考えることで、仏教への興味がわいてくることでしょう。 まとめ今回ご紹介したような点に注目していただくと、仏像と対面したときに仏教の教えや信仰に対する理解が深まり、身近に感じることができるでしょう。 如来像は悟りを開いた静謐な姿を、菩薩像は華やかで慈悲深い姿を表現しており、それぞれにふさわしい姿をしています。 「私のすきな仏像」を語れるようになると、あなたも立派な仏像ファンです。 お寺をお参りする際や美術館などで仏像を拝見される場合には、その美しさと姿に表現された深い意味に触れてみてください。 |

住職の日記