法然上人の生涯に見る「信念を貫く力」

人生には、思いがけない困難や試練が訪れます。

しかし、それをどう受け止めるかによって、後の歩みは大きく変わります。

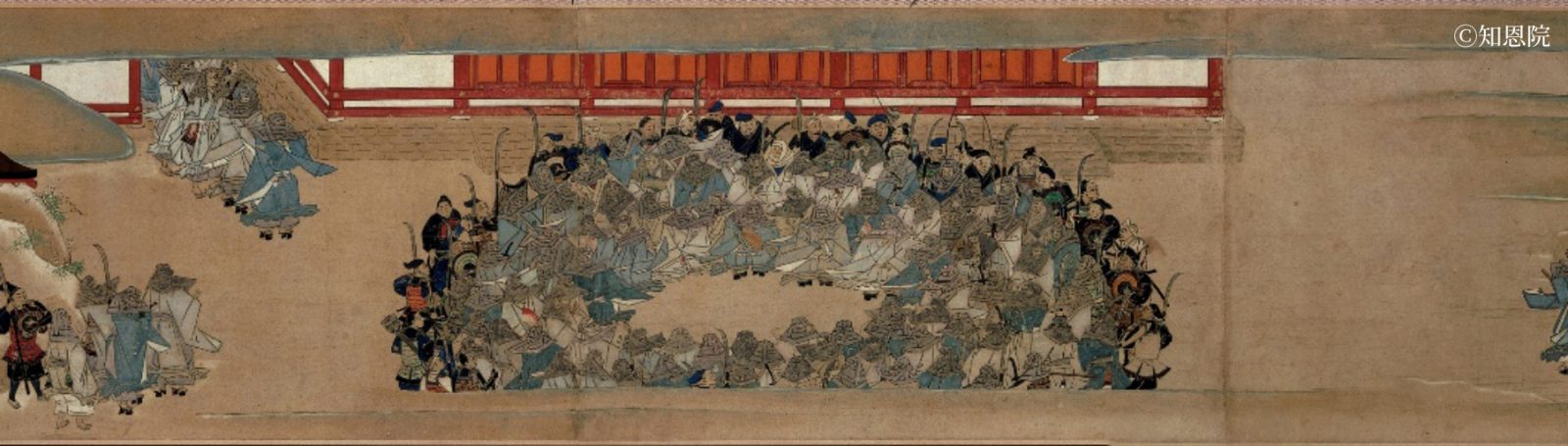

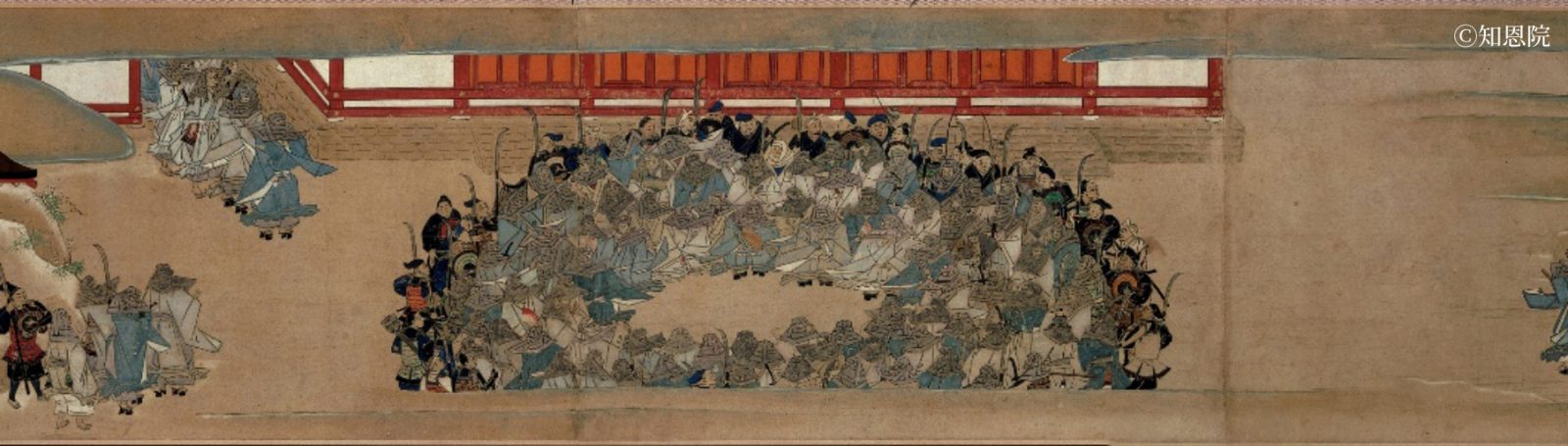

浄土宗の開祖・法然上人もまた、その生涯の中で「法難」と呼ばれる大きな試練に直面しました。

それが、後に「建永の法難」として歴史に残る出来事です。

今回は、その背景や上人の姿勢から、「信念を貫くこと」「苦しみの中に光を見いだすこと」について考えてみたいと思います。

法然の法難とは?──建永の法難のあらまし

法然上人が生きたのは、いまから約八百年前の鎌倉時代初期。

貴族中心の社会が武士の時代へと移り変わる、混乱のさなかでした。

上人は、「どんな人でも南無阿弥陀仏と唱えれば救われる」という、平等の教えを説かれました。

身分の高い人も、貧しい人も、学問がある人もない人も──すべて阿弥陀さまの慈悲のもとに救われるという教えです。このお念仏の教えは、貧しい庶民にとって大きな希望となりました。

しかし同時に、「そんな簡単に救われるはずがない」と反発する高僧や貴族も少なくありませんでした。

やがて朝廷は、弟子の一部が起こした事件をきっかけに、法然上人と門弟に厳しい処罰を下します。

それが建永二年(1207年)に起こった建永の法難です。

法然上人は土佐(のち讃岐)へ流罪、弟子の親鸞聖人も越後へ配流となってしまいました。

なぜ法難は起こったのか?お念仏が時代を揺らした理由

法然上人の教えが広まるほどに、旧来の宗教秩序は揺らぎました。

当時の仏教は、厳しい修行や深い学問を積んだ者こそ悟りに近づけるという考えが主流でした。

その中で「ただ念仏を称えるだけでよい」という法然上人の教えは、革命的ともいえるものでした。

庶民も救われるという平等の思想は、多くの人に希望を与える一方で、

「自分たちだけが悟りに近い」と信じていた一部の僧侶や貴族にとっては、受け入れがたいものでした。

さらに、法然の弟子の中には、熱心のあまり軽率な言動をとる者もいたため、

「法然の門下が世を乱している」という誤解が広まりました。

このことが、法然上人の流罪という結果を招いたのです。

流罪の中でも念仏を絶やさなかった法然上人

理不尽な処罰を受けた法然上人は、どのようにその苦しみに向き合われたのでしょうか。法然上人は恨み言を一切口にせず、静かに罪を受け入れたと伝わっています。

「すべては自らの至らなさによる」と、弟子の責任をも引き受けたのです。

流罪の途中でも、出会う人々に阿弥陀さまの慈悲を説き続けたと伝えられます。荒波の船上でも、法然上人は心静かに念仏を称え、見送る弟子たちはその姿に涙しました。

配流先の讃岐(現在の香川県)では、漁師や農民など、日々の暮らしに苦しむ人々にお念仏を伝えました。

「阿弥陀仏は、どんな人も決して見捨てない」──その言葉は、土地の人々の心に深くしみわたったといいます。

法然上人が流されたのは七十五歳のとき。

高齢にもかかわらず、嘆きよりも感謝の心をもって生き抜かれたその姿に、

「苦難の中にも光を見出す」という生き方の原点を見ることができます。

法然上人が遺した言葉──「念仏の声こそ私の遺跡」

やがて、法然上人は赦免を受けて京都へ戻り、晩年を穏やかに過ごされました。

建暦二年(1212年)、七十九歳でその生涯を閉じられます。

入寂の直前、弟子の信空上人が「お上人の遺跡はどこに定めればよいでしょうか」と尋ねると、法然上人はこう答えられました。

「念仏を称える人の声の中に、わたしの遺跡がある。」

この言葉には、上人の教えのすべてが凝縮されています。

お墓や建物ではなく、人々が称える念仏の声そのものが、法然上人の生きた証なのです。

法難を経て、上人の信念はさらに深まりました。

念仏の教えは弟子たちによって全国へと広まり、いまも私たちの心の中で生き続けています。

法然の法難が伝える「信念の力」

私たちの人生にも、思い通りにいかない時期や、理不尽な出来事が訪れます。

しかし、どんな状況にあっても「自分が大切にしたいもの」を見失わなければ、そこに道は開かれていきます。

法然上人は、弾圧や流罪という極限の中でも、お念仏をやめることはありませんでした。そのゆるがぬ信念が、八百年の時をこえていまも多くの人の心を照らしています。

私たちもまた、日々の生活の中で、心静かにお念仏を称えながら歩んでまいりましょう。苦しみの中にこそ光があり、阿弥陀さまの慈悲は、いつも私たちとともにあります。

お念仏を称えることに馴染みがない、どうやって称えるのかわからないという方は、毎月25日に開催しているお念仏の会にご参加ください。

最初は半信半疑な方も、お念仏を称えた後はスッキリとした笑顔でお帰りになります。

みなさまの参加をお待ちしております。