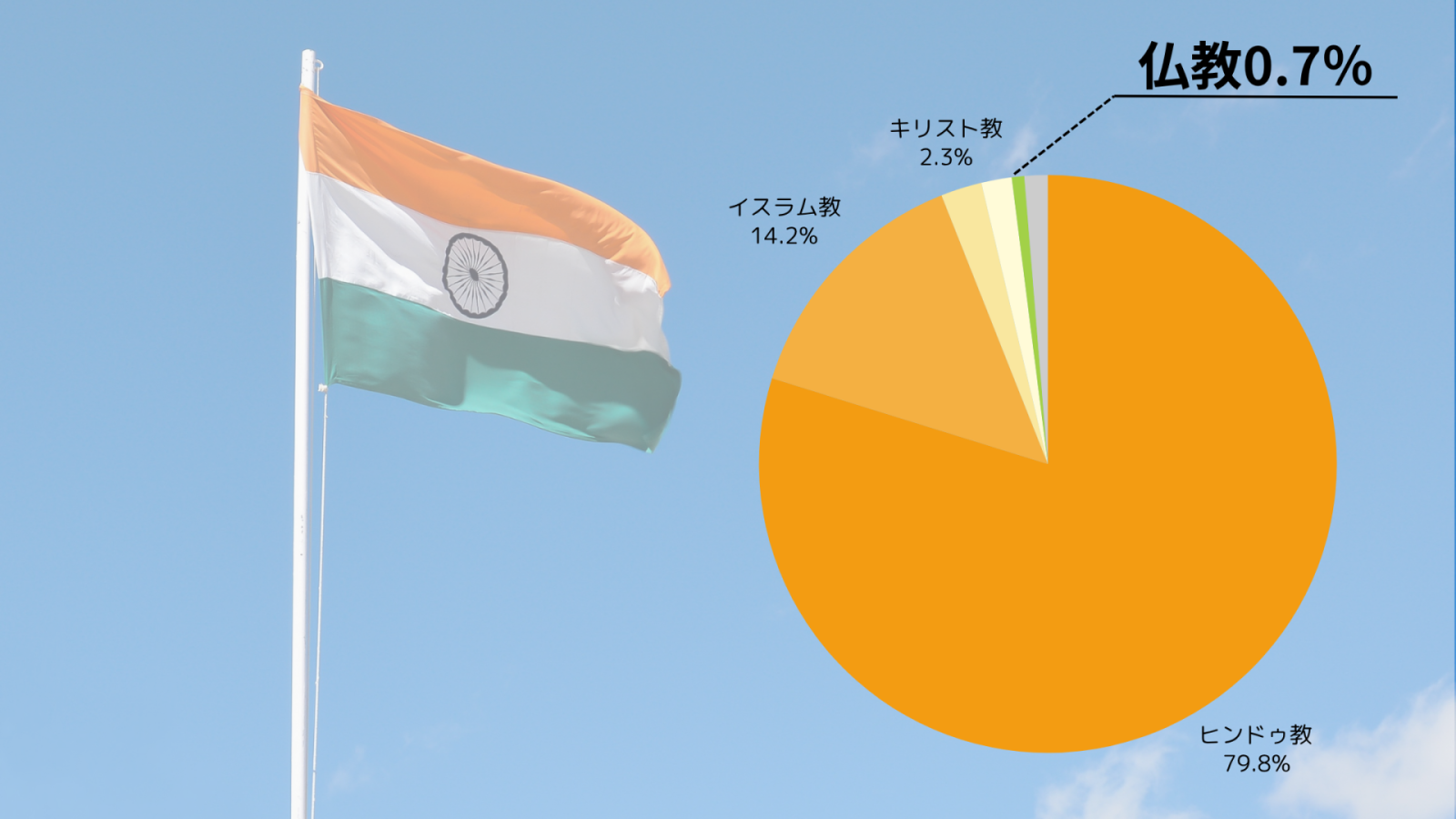

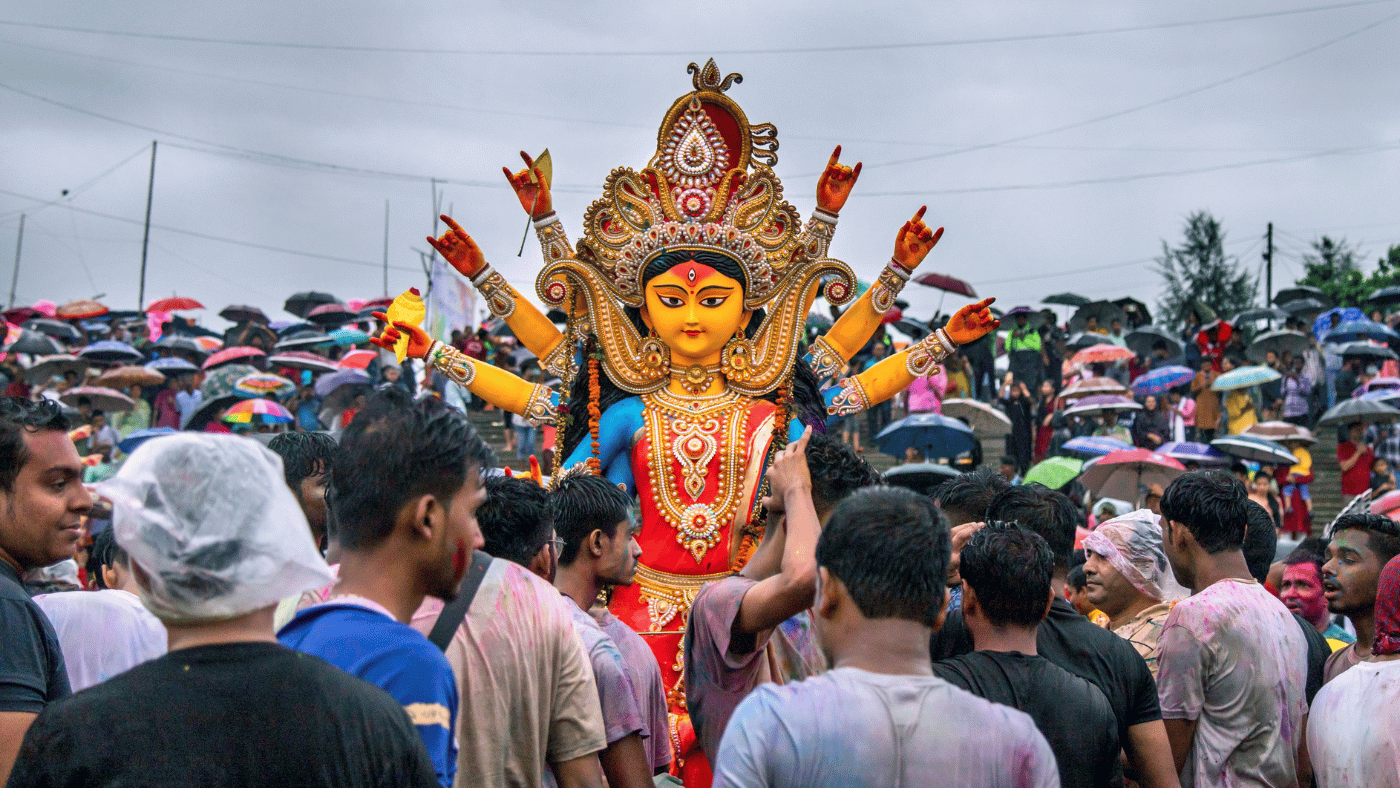

仏教はなぜインドで衰退し、日本で広まったのか?発祥の地と、花開いた地──二つの仏教の歩みから見えるもの仏教は紀元前5世紀ごろ、インドでお釈迦さまによって説かれた教えです。 しかし、現在のインドでは仏教徒が人口の0.7%程度にまで減ってしまったことをご存じでしょうか?  一方、日本では仏教が1500年ものあいだ受け継がれ、私たちの暮らしや心に深く根づいています。 どうして同じ仏教が、インドでは衰え、日本では広がったのでしょうか。 今回は、その歴史と背景を通して、「信仰がどのように人の心と共にあるか」を考えてみましょう。 仏教はなぜインドで衰退したのか?他宗教との融合──ヒンドゥー教に吸収された仏教 仏教が生まれる前のインドでは、「バラモン教」という宗教が広く信じられていました。バラモン教には「カースト制度」があり、前世の業(カルマ)によって身分が決まるとされていました。 お釈迦さまは、そうした身分差を否定し、「誰でも仏になれる道がある」と説かれました。 一方で、バラモン教は長い歴史の中で土着信仰や多くの神々を柔軟に取り込み、後にヒンドゥー教へと発展しました。今日のインドでは、ヒンドゥー教徒が人口の約80%と大半を占めています。 インド仏教もまた、時代とともにヒンドゥー教の影響を受け、祈祷や儀式の面で共通点が増していきました。その結果、両者の違いが曖昧になり、仏教は次第に人びとの中で存在感を失っていったのです。 インド仏教の発展と衰退──民衆との距離と外部の脅威インドの仏教は、お釈迦さまの教えが広まった当初、王族や商人といった有力層から厚い支援を受け、大きく発展しました。とくに国家や貴族による庇護のもとで、壮麗な僧院が建てられ、多くの僧侶が集い、学問と修行に励む場が整えられたのです。 ところが、時代が進むにつれて仏教界の中心は、民衆の信仰よりも、学術的・哲学的な探究へと傾いていきました。僧院は知識人の学びの場となり、仏教は次第に庶民にとって「難解な教え」「遠い存在」となってしまったのです。 一方で、ヒンドゥー教は地域に根ざした神々をまつり、祈りやお祭りを通して、民衆の日常に深く入り込んでいきました。祈れば救われる、願えば神が応えてくれる──そうした実感のある信仰のスタイルが、人びとの心をつかんでいったのです。 加えて、仏教にとって決定的な打撃となったのが、外部からの武力による侵攻でした。 11世紀以降、イスラム教徒の勢力がインドに進出し、仏教の拠点となっていた多くの寺院や僧院が破壊されていきます。なかでも1203年、学問と修行の中心地であったヴィクラマシーラ僧院がイスラム軍によって襲撃され、多くの僧侶が命を落とした事件は、仏教界に大きな衝撃を与えました。 仏教は「不殺生(ふせっしょう)」の教えを重んじ、武力での抵抗を選ばなかったため、外敵から自身を守る術も乏しかったのです。こうして精神的・物理的な支柱を失った仏教は、インドでの影響力を失っていきました。 日本ではなぜ仏教が広まったのか?では、なぜ日本では長く、仏教の教えが広く根づいたのでしょうか。 そこには、日本特有の歴史と人びとの心のあり方が関係しています。 混乱の時代、人びとは“来世の救い”を求めた平安時代の末期から鎌倉時代にかけて、日本は政治の乱れや戦乱、飢え、疫病などが相次ぐ苦難の時代でした。 人びとは「この世はもう仏さまの教えが通じなくなった末法の世だ」と感じ、来世に救われたいと願うようになります。 そんな時代背景のなかで、新たな仏教の宗派──浄土宗、臨済宗、曹洞宗などが生まれました。 誰にでもできる“易行(いぎょう)”が心に届いたなかでも、法然上人によって開かれた浄土宗は、多くの人に受け入れられました。 それまでの仏教は貴族や学僧など限られた人びとのものとされていましたが、法然上人は「南無阿弥陀仏」とお念仏を称えるだけで阿弥陀さまが極楽へ導いてくださる、と説かれたのです。 知識がなくても、お金がなくても、老若男女を問わず救われる。 この“やさしさ”が、当時の庶民の心に深く届いたのでしょう。 法然上人が説いた浄土宗の教えには、「誰もが等しく救われる」という平等の思想があります。 貴族も庶民も、若者も高齢者も、すべての人が阿弥陀さまの本願によって救われる──そのメッセージは、不安な時代に生きる人びとの心の支えとなったのです。 仏教と日本人の“心の土壌”──自然信仰と先祖崇拝との親和性 仏教が日本に広まり、根づいていった背景には、日本人が古くから大切にしてきた自然信仰や先祖崇拝との親和性も見逃せません。 日本には、山や川、風や火といった自然そのものに神聖さを見出し、また亡き人の魂を敬う文化が古くからありました。 仏教の「いのちを尊ぶ教え」は、こうした日本人の感性と響き合うかたちで、違和感なく受け入れられていったのです。 こうした心の土壌の上に、仏教は次第に日本の風土に馴染み、やがて神道とのあいだに「神仏習合」という独自の宗教文化が築かれていきます その結果として、仏教が人びとの暮らしに溶け込むかたちで現代まで受け継がれているのです。 宗教とは、人の心に寄り添う“道”仏教がその土地に根づくかどうかは、制度や権力の問題以上に、「その教えが、どれだけ人の心に響くか」にかかっています。 仏教は国を越えて生き続ける 仏教はインドで生まれ、日本をはじめとするアジア諸国、そして今では欧米の国々にも広がっています。 どれだけ時代や場所が変わっても、「救われたい」「祈りたい」という人の願いある限り、仏教は生き続けていくでしょう。 南無阿弥陀仏──その一声が、今日を生きる私たちにも、きっと届いているはずです。 |

住職の日記